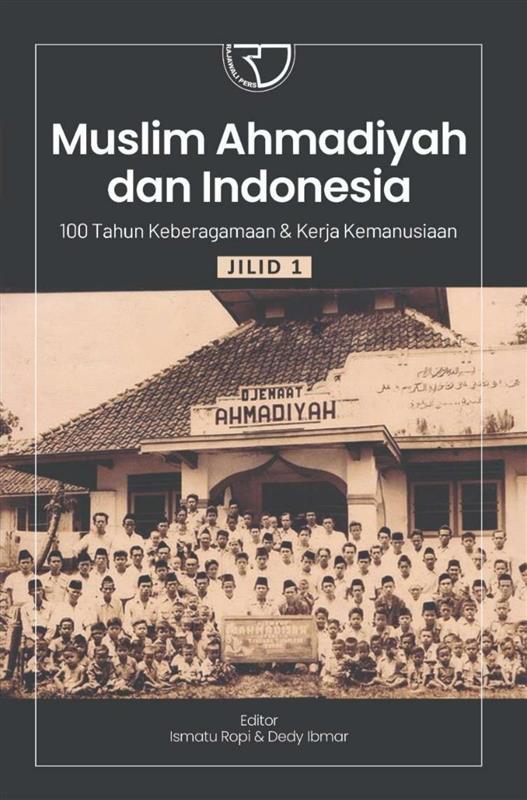

Diskusi bedah buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 Tahun Keberagamaan & Kerja Kemanusiaan pada 13 Februari 2026 di Ciputat bukan sekadar forum literasi. Bagi saya, itu adalah ruang refleksi politik-kebangsaan. Buku dua jilid yang diterbitkan Rajawali Pers (Depok, Desember 2025) dan disunting oleh Ismatu Ropi serta Dedy Ibmar ini menghadirkan 100 penulis non-Ahmadiyah untuk membaca ulang eksistensi Ahmadiyah dalam sejarah Indonesia. Namun dalam resensi ini, saya ingin lebih menekankan pada posisi dan pembacaan saya sebagai aktivis masyarakat sipil yang selama lebih dari satu dekade bersentuhan langsung dengan isu pelanggaran kebebasan beragama.

Bagi saya, buku ini bukan sekadar buku bunga rampai. Ia adalah intervensi narasi. Selama ini, Ahmadiyah lebih sering dibicarakan dalam kerangka fatwa, konflik, dan pelabelan teologis. Narasi publik tentang mereka dibentuk oleh stigma, bukan oleh pembacaan sejarah yang utuh.

Kehadiran 100 penulis non-Ahmadiyah menjadi penting. Ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap hak konstitusional Ahmadiyah bukan semata urusan internal komunitas, melainkan persoalan kebangsaan. Buku ini menggeser diskursus dari “apakah Ahmadiyah benar atau sesat?” menjadi “apa kontribusi dan posisi Ahmadiyah dalam sejarah dan masa depan Indonesia?” Sebagai Koordinator Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (MUDA), saya melihat pendekatan ini strategis. Demokrasi membutuhkan rekognisi, bukan sekadar toleransi pasif.

Membaca Ahmadiyah dari Perspektif Masyarakat Sipil

Saya pertama kali bersentuhan dengan komunitas Ahmadiyah sekitar tahun 2010 ketika mendampingi korban pelanggaran HAM. Yang menarik perhatian saya bukan hanya fakta bahwa mereka menjadi korban kekerasan, tetapi sikap nirkekerasan yang mereka pegang.

Dalam konteks gerakan rakyat, konsistensi nirkekerasan adalah kekuatan moral. Di tengah ratusan peristiwa diskriminasi dan puluhan regulasi yang membatasi ruang hidup mereka, Ahmadiyah tidak membalas dengan kekerasan. Ini yang saya sebut sebagai kesholehan sosial, kesalehan yang tidak berhenti pada ritual, tetapi hadir dalam etika kemasyarakatan. Buku ini berhasil mendokumentasikan dimensi tersebut. Ia memperlihatkan bahwa Ahmadiyah bukan sekadar komunitas teologis, melainkan entitas sosial yang berkontribusi dalam pendidikan, kemanusiaan, dan narasi kebangsaan.

Kritik, Catatan Saya, dan Relevansi dengan Gerakan Anak Muda

Meski demikian, saya memiliki beberapa catatan. Pertama, buku ini memang tidak banyak membahas dimensi teologis yang menjadi sumber utama stigma. Saya memahami pilihan editorial ini sebagai upaya menghindari perdebatan normatif yang berlarut. Namun sebagai pembaca kritis, saya merasa ruang dialog teologis tetap perlu dibuka, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memperjelas posisi secara argumentatif.

Kedua, absennya Ahmadiyah dalam diskursus kajian Islam arus utama selama puluhan tahun bukan semata akibat faktor eksternal, tetapi juga karena keterbatasan ruang yang tersedia. Pada masa Orde Baru, regulasi seperti Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS 65) dan pendekatan stabilitas politik membuat negara cenderung memonopoli tafsir agama. Seakan yang diakui hanya lima agama resmi negara. Kelompok yang dianggap berpotensi menimbulkan kontroversi disingkirkan dari ruang publik. Akibatnya, Ahmadiyah seperti “hilang dari peredaran sejarah”, padahal sebelum kemerdekaan dan pada era awal republik, mereka memiliki kontribusi signifikan dalam narasi kebangsaan.

Buku ini menjadi semacam koreksi historis.

Sebagai organisasi yang lahir pada 2024 di tengah kegelisahan terhadap praktik ketidakadilan dan manipulasi aturan demokrasi, MUDA melihat pentingnya membumikan isu kebebasan beragama ke dalam gerakan anak muda. Anak muda hari ini selain menghadapi banjir informasi, tetapi juga banjir disinformasi. Stigma terhadap Ahmadiyah sering kali lahir dari kabar angin, bukan pembacaan serius. Karena itu, saya merekomendasikan buku ini sebagai bacaan penting bagi komunitas muda, khususnya di Ciputat dan sekitarnya. Kita tidak bisa membangun demokrasi substantif jika masih ada warga negara yang haknya dinegosiasikan.

Sedikit Catatan atas Diskusi Bedah Buku

Dalam diskusi, Ghifari dari Pemuda Ahmadiyah menekankan bahwa buku ini adalah penanda 100 tahun keberadaan mereka di Indonesia. Ia menjelaskan kontribusi historis, termasuk peran dalam penerjemahan Al-Qur’an dan kedekatan dengan tokoh-tokoh nasional di masa awal republik. Paparan itu memperkaya konteks historis yang selama ini jarang dibahas.

Sementara Barqy dari Yayasan Inklusif menyampaikan kesan personalnya bahwa interaksi langsung dengan komunitas Ahmadiyah membongkar stigma yang ia dengar sebelumnya. Perspektif ini penting, karena perubahan persepsi sering kali lahir dari perjumpaan dan literasi. Namun bagi saya, diskusi tidak boleh berhenti pada pembongkaran stigma. Ia harus berlanjut pada advokasi kebijakan dan penguatan solidaritas lintas komunitas.

Penutup: Dari Simpati ke Solidaritas

Resensi ini pada dasarnya adalah refleksi saya bahwa buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 Tahun Keberagamaan & Kerja Kemanusiaan telah membuka ruang rekognisi moral bagi Ahmadiyah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Kita perlu mendorong agar narasi yang dibangun buku ini masuk ke ruang-ruang akademik, komunitas pemuda, hingga kebijakan publik. Ahmadiyah tidak cukup hanya dipahami; mereka harus diakui haknya sebagai warga negara secara penuh.

Bagi saya, inilah inti dari perjuangan demokrasi: memastikan tidak ada satu pun warga yang dipinggirkan oleh tafsir mayoritas. Warga perlu merebut narasi ini ditengah hutan rimba demokrasi. Jangan sampai ruang rimba ini dihuni hewan buas, tapi kita lah yang harus merebut dan membuat tatanan yang adil dari ruang rimba ini. Buku ini adalah langkah awal. Tugas kita adalah melanjutkannya.